| 当尾(とうのお) 京都府の最南端、素後隣が奈良市というところで、奈良県と思ってる人も多い。 平安遷都の後、東大寺や興福寺のほか皇室領荘園が設けられ、修行僧が別業を営み、瓶原の海住山寺や南部の当尾を中心に仏教文化が花開した。浄瑠璃寺や岩船寺界隈は小田原と呼ばれ、寺院や修行場が散在して、行き交う人々を守るかのように多くの石仏も造られた。 無人販売の発祥ともいわれ、のんびりした風景に出会える(^ ^) |

|

|

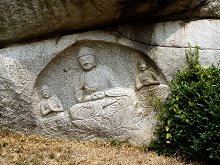

| わらい仏 やさしく微笑みかけてくれる阿弥陀三尊 |

やぶの中の三尊 阿弥陀・観音・地蔵尊が刻まれている |

|

|

|

|

| のどかな当尾の田園風景 | 花茄子(生け花用?) | 農産物を売る店が点在する |

| 岩船寺(がんせんじ) 729年、聖武天皇が行基菩薩に命じて建てられた。 最盛期には39の坊舎をもつ大寺院となったが、1221年承久の変により大半が焼失してしまう。それ以後、再興された堂塔も再度の兵火により次第に衰え、現在は本堂と三重の塔のみとなった。 境内には、山門の正面高台に池を隔てて三重塔、右手に本堂・庫裏、左手に十三重石塔・五輪石塔・石室などがある。 ここは紫陽花寺としても有名。また境内にはもみじも多く、紅葉のころも美しいだろうな♪ |

|

|

| 睡蓮の池と本堂 | 美しい三重塔 | |

| 浄瑠璃寺(じょうるりじ) 天平年間(729-749)に行基の建立と伝えられ、本堂には定朝型の阿弥陀如来を9体奉られていることから「九体寺」とも呼ばれている。 阿字池を中心にして本堂と三重塔が東西に対比する庭園は紅葉が素晴らしい。 この寺では、まず東の薬師仏に苦悩の救済を願い、その前でふり返って池越しに彼岸の阿弥陀仏に来迎を願うのが本来の礼拝の形という。 |

|

|

| もみじに覆われる本堂 | 阿字池と本堂 | |

|

|

アクセス 岩船寺へはJR関西本線加茂駅からバス。 浄瑠璃寺へは、近鉄奈良駅から奈良交通バスで約30分。 どちらもバスの本数がきわめて少ないので、ダイヤを確認してね。 乗用車の場合は、有料駐車場があるが、シーズン中はすぐ満車となる。 岩船寺と浄瑠璃寺を結ぶ道沿いには、石仏が点在する。「石仏めぐり」と呼ばれる30分程度のハイキングコースだ。 途中には農産物を中心とした無人販売もたくさん見かける。 |

| 三重塔と酔芙蓉 | コスモスが揺れていた |